Webサイトリニューアル完全ガイド──失敗しない要件定義と業者選定のコツ

そんな声を毎日のように耳にします。

スマホシェアが9割を超え、Googleは表示速度やユーザー体験を評価するコアウェブバイタルを検索順位に組み込みました。

更にブランドのオンライン発信は採用・営業・カスタマーサクセスまで直結し、

もはや“名刺代わり”のサイトでは戦えない時代です。

一方で、要件が曖昧なまま制作会社へ丸投げ→スケジュール遅延・費用膨張→公開後にアクセス急落という失敗談も後を絶ちません。

原因の多くは「目的・KPIの不明確さ」と「パートナー選定のミスマッチ」にあります。

この記事では、ゴール設定・現状分析からユーザー調査・要件定義・コンテンツ戦略・業者選定・進行管理・公開後の改善サイクルまで、

リニューアルを成功に導く9ステップを解説します。

CONTENTS

今リニューアルが必要な3つの理由

オンラインでの第一印象は名刺より早く自社サイトで決まります。

しかし数年前に作ったサイトは技術やデザインの進化に追いつけず、次第に「古い服」を着た状態になります。

スマホユーザーの増加、検索エンジンの評価基準の変化、

そして事業モデルの進化に合わせてサイトを刷新しなければ、集客も信頼も取りこぼしてしまいます。

モバイルシフトとコアウェブバイタル

スマートフォン経由のアクセスは国内トラフィックの約9割。

Google はコアウェブバイタル(LCP、FID、CLS)を検索順位に反映しています。

読み込みが遅い、レイアウトが崩れるといった要素だけで離脱率は急上昇します。

2018年以前の設計では画像最適化やコード圧縮が不十分なことが多く、

ページ速度の改善だけでコンバージョンが10〜30%伸びた例もあります。

事業戦略とブランドの再定義

コロナ禍以降、オンライン接点は営業、採用、カスタマーサクセスに直結する基盤になりました。

製品ラインの拡大やサブスク化など事業モデルが変われば情報設計やコピーも更新が必要です。

古いブランドトーンのままではSNSや動画広告との一貫性が失われ、広告投資がサイトで目減りするリスクが高まります。

失敗パターンを回避するために

リニューアルでは

「要件が曖昧なまま発注し、スケジュール遅延・費用膨張・公開後にアクセス急落」という失敗が繰り返されがちです。

その主因は

- 目的と KPI が数値で定義されていない

- 社内運用体制と CMS 仕様が噛み合っていない

- パートナーの得意分野を見極めず丸投げした

これらは着手前のゴール設定と要件定義、そして適切なパートナー選びでほぼ防げます。

目標設定と現状分析

リニューアルを成功させるには「まず課題を数字で捉え、改善余地を見える化する」ことが第一歩です。

感覚だけで動くと、デザインや機能の議論が堂々巡りになり、最終的に成果が測れません。

ここではゴールの数値化からデータを使った課題抽出まで、着手前にやるべき基本作業を整理します。

ゴールを数値で言語化する

リニューアルの成否を測るには「見栄えが良くなった」ではなく具体的な数字が必要です。

- 売上を 20 パーセント伸ばす

- 資料請求を月 60 件に増やす

- 採用エントリーの離脱率を半減させる

目標を一つか二つに絞り込み、期間と達成値をセットで記載します。

おおまかな目安しかない場合でも、現状値を調べて「今よりプラス何パーセント」を決めるところから始めましょう。

KPIを簡単に分けてみる

売上を20%増やしたいと決めたら、まず「売上 = 訪問数 × 成約率 × 平均単価」に分けて考えます。

今の状況が月 10,000 訪問、成約率 1%、平均単価 30,000 円なら売上は 300 万円です。

これを 360 万円にする一例として、訪問数を 10% 増やして 11,000 にし、成約率を 1.2% に引き上げれば

平均単価を変えなくても目標を達成できます。

目標をこうした小さな数字に分けてから施策を決めると、

改善ポイントが明確になり週ごとの指標チェックで効果をすぐ判断できます。

アクセス解析で「どこが悪いか」を定量化

Google Analytics 4 や Matomo で主要ページの PV、直帰率、平均滞在時間を確認し、

特定ページで数字が急落していないかを探ります。

合わせて Search Console で検索クエリ別の表示回数とクリック率をチェックすると、

検索意図とコンテンツのずれが把握できます。数が多過ぎる場合はランディング上位 20 ページに絞ると解析が楽になります。

ヒートマップで行動を可視化

滞在時間が長いのに成果が出ないページは、クリックヒートマップやスクロールマップで利用者の視線を追います。

CTA 直前でスクロールが止まっていれば文言か配置を修正、フォーム入力エラーが多ければ項目数を減らすなど、

具体的な改善案を抽出できます。3 日間に 500 クリック程度集まるページなら傾向がつかめます。

SEO と技術面のヘルスチェック

Lighthouse や PageSpeed Insights で速度とパフォーマンスを測定し、

モバイル速度が 60 点未満の場合は最優先で改善を検討します。加えて Screaming Frog などで

- タイトル・ディスクリプションの重複

- 画像の alt 属性不足

- 404 ページ・リダイレクトチェーン

を洗い出し、検索エンジンとユーザーのどちらにも優しい構造に整えます。

課題リストを作り優先度を付ける

数字と行動ログをもとに課題を洗い出したら、影響度と修正コストで A B C に分類します。

大きく伸びるのに手間が少ない施策を先に着手し、全体の作業量を圧縮します。

ここまでをまとめたドキュメントが次章のユーザー調査や要件定義に直結し、外部パートナーと認識を揃える土台になります。

ユーザー調査とインサイト発掘

訪問数や直帰率の数字だけでは、なぜユーザーが離脱するのかを読み取れません。

リニューアル前にユーザー調査を挟むことで、失敗を繰り返さないための確かな根拠が手に入ります。

事前調査が必要な理由

アクセス解析は「何が起こったか」を教えてくれますが、「なぜ起こったか」を示してはくれません。

アンケートやヒアリングを通じて本音を拾えば、課題の優先順位がはっきりし、改修範囲を無駄なく絞り込めます。

コストを抑えたアンケートとヒアリング

既存顧客やメルマガ登録者にオンラインアンケートを送り、

利用目的と不満点・競合サイトとの比較の3つに絞って回答を集めます。

回答データを集計したら、代表的なユーザー3名に15分ずつオンラインヒアリングを行い、具体的な困りごとと欲しい機能を聞き取ります。

ペルソナと行動シナリオの更新

アンケートとヒアリング結果を基にペルソナのプロフィールを刷新し、

訪問からゴールまでの行動シナリオを書き直します。

たとえば「料金ページより先に FAQ を読むユーザー」が多いと判明すれば、

ナビゲーションの順序や内部リンクの配置が自動的に決まります。

ユーザビリティテストで仮説を確認

新しいシナリオに沿ってプロトタイプを作成し、5人ほどに「資料請求フォームを送信してみてください」とタスクを渡します。

画面と音声を録画すれば、クリック迷子や入力エラーが起きた瞬間が分かり、

改善箇所を優先度付きでリスト化できます。

調査結果をチームで共有

最後に調査サマリーを一枚の資料にまとめ、数値データとユーザーの発言を並べて全員に共有します。

デザイナーや開発者が早期に本質的な課題を理解できるため、後工程での手戻りが大幅に減ります。

ここで得たペルソナとシナリオが、次章の要件定義と情報設計の土台になります。

要件定義と情報設計

リニューアルで「作りながら決める」と、途中で軸がぶれて時間も費用も膨らみがちです。

着手前に要件と情報設計を固めておくほど開発はスムーズに進みます。

ゴールと KPI を要件に落とし込む

前章で定めた数値目標を機能・コンテンツ・デザイン・運用体制の四領域に割り振ります。

たとえば問い合わせ数を月 60 件に増やしたいなら、入力しやすいフォームが機能要件に、

よくある質問の拡充がコンテンツ要件に、担当者が回答をすぐ更新できる CMS が運用要件に入るという具合です。

機能と CMS の整理

必須機能・将来追加したい機能・編集権限・承認フロー・外部ツール連携・セキュリティ要件・運用予算という

七つの観点で洗い出すと抜けがありません。

書き出した一覧はそのまま提案依頼書(RFP)の項目になります。

サイトマップとナビゲーションの再設計

現行ページをカードに書き出して不要なものを削除し、理想的なサイトマップを組み立てます。

ユーザーが FAQ や料金表へ 3 クリック以内で到達できるかを基準にメニューを並べ替え、

グローバルナビは 5〜7 項目に絞ります。これだけで迷子になる確率が大きく下がります。

デザインとアクセシビリティの基準づくり

ボタンやフォームのサイズ・色・余白をガイド化し、Figma などで共有すると実装ブレが起きません。

同時にキーボード操作やコントラスト比など WCAG 2.1 AA レベルを満たす基準を先に決め、

PageSpeed Insights のモバイルスコア 80 点以上を目標に画像遅延読み込みや CSS/JS 圧縮を要件に盛り込みます。

ドキュメント共有と合意形成

完成した要件書、サイトマップ、ワイヤーフレームを全関係者に共有し、

疑問点を潰した状態で制作会社へ RFP を送ります。

早い段階で認識を揃えておくと提案の質が上がり、見積もり比較もしやすくなります。

コンテンツ戦略と SEO

見映えの良いデザインでも、中身が古かったり検索に引っかからなかったりするとリニューアルの効果は半減します。

ここではコンテンツをどう見直し、検索エンジンとユーザーの双方に価値を届けるかを順を追って整理します。

現状コンテンツの棚卸し

最初に行うのは既存ページの仕分けです。アクセス解析を開き、各ページの訪問数と直帰率を確認します。

成果に貢献しているページは残し、情報が古いがテーマは有効なページはリライト候補に、

重複や閲覧ゼロのページは削除候補に振り分けます。

これだけでサイト全体の情報量が整理され、新コンテンツの制作範囲と作業量が見えます。

リライトか新規作成かを決める

リライト対象になった記事は、検索クエリと競合ページをあらためて調査し、情報が薄い部分を追記するか最新データに置き換えます。

一方、検索ニーズはあるのに自社に記事がないテーマは新規作成を選びます。

社内で書き手が確保できない場合は、外部ライターにキーワードと構成を渡して原稿を依頼すると編集コストが抑えられます。

E-E-A-T と構造化データ

専門性と信頼性を示すために、記事冒頭に著者名とプロフィールを明記し、参考資料や出典を本文末にまとめます。

レビューや FAQ のページには構造化データを埋め込み、

検索結果にリッチリザルトが表示されるようにするとクリック率が向上します。

医療や金融など専門性が特に重視されるジャンルでは、監修者の資格情報を追加するだけで

評価が大きく変わることがあります。

記事テンプレートと編集フロー

書き手によって品質がばらつかないように、導入文・見出し構成・まとめの順番を統一した記事テンプレートを用意します。

原稿が上がったらチェック担当が誤字や重複を確認し、

SEO 担当がタイトルとメタディスクリプションを最適化する流れを決めておくと公開までの時間が短縮されます。

内部リンクを貼る場所や画像のファイル名ルールなどもテンプレートに書き込んでおくと運用がさらに楽になります。

運用体制と定期的な改善

コンテンツ公開後は Google Analytics と Search Console を使い、表示回数とクリック率・滞在時間を月次でチェックします。

数字が伸びない記事は見出しの書き換えや情報の追記を行い、伸びている記事は関連テーマの記事を追加して回遊を促します。

担当者が兼務で手が回らない場合は、更新頻度を月数本に絞り、優先順位の高いテーマから着手すると負担が分散できます。

業者選定と見積比較

ここでは選定と見積チェックを失敗しないための基準と手順をまとめます。

候補リストを絞る前に決めておくこと

まず社内で「何を外部に任せ、何を自分たちで担うか」を整理します。

デザインのみ外注か、CMS 構築まで含むフルパッケージかで必要な会社のタイプが変わります。

担当範囲がはっきりしないまま探し始めると、各社の見積項目を正しく比較できません。

制作会社、コンサル、フリーランスの違い

制作会社はデザインと開発をワンストップで請け負うためスピードと一体感が強みです。

コンサルは調査や要件定義の精度が高く、社内開発チームと組むケースに向いています。

フリーランスは費用を抑えやすい反面、工程管理や品質管理を自社で行う必要があります。

求める成果と社内リソースを照らし合わせて最適な形を選びます。

提案書で確認すべき3つのポイント

- 実績が自社課題に近いか

- プロジェクトチームの体制と担当者の経験

- スケジュールとマイルストーンが具体的か

特に実績は業種や目標指標が近い案件を確認し、数字で成果を示せているかを見ます。

体制についてはデザイナーやエンジニアの担当比率を聞き、どこまでが社内メンバーか外部委託かを把握しておくとトラブルを防げます。

見積の内訳とチェック方法

見積もりは工数と単価のセットで提示してもらい、ページ数・テンプレート数・動的機能など項目ごとに金額が分かれているかを確認します。

「一式」表記が多い場合は内容を分解して再提示を依頼すると比較がしやすくなります。

相見積もりを取る際は同じ RFP と資料を送付し、条件をそろえてから判断することが重要です。

契約時に押さえる条項

納期と検収条件・修正回数の上限・成果物の著作権帰属・公開後の保証範囲を契約書に明記します。

特にCMS やプラグインのライセンス費用は誰が負担するか、

保守フェーズでの対応時間と料金をどう設定するかを先に決めておくと、運用開始後の追加請求を避けられます。

プロジェクト管理と品質保証

ここではキックオフから公開、移行後の確認までの流れを整理します。

キックオフで全工程を共有する

キックオフミーティングでは メンバー紹介・ゴール確認・担当範囲・主要マイルストーン を共有します。

デザイン決定・開発完了・テスト開始・公開準備など主要イベントに日付を置き、変更があれば即時更新して全員へ通知すると後戻りを最小限に抑えられます。

タスク管理ツールを一本化する

迷ったら タスク管理ツールを 1 つに絞り、要件をタスクへ分割して担当・期限を割り振ります。

コメント欄で質問と回答を残せば、メールやチャットに情報が散逸しません。

週1回の定例で進捗率・遅延タスクを確認し、優先度を再調整するとスケジュールが安定します。

QA計画を早めに作成する

品質保証は開発が終わってから慌てて始めると時間不足になります。

要件確定の段階で 対象ブラウザ・デバイス組み合わせ・機能チェックリスト・表示崩れ/リンク切れ確認手順 を文書化し、

完成ページから順に検証を進めます。

バグはツール上で 優先度・再現手順・担当 を記録し、修正とリテストの流れを明確にします。

公開前の移行チェック

公開直前はステージング環境で最終確認し、DNS切り替え日時を確定します。

旧URLが変わる場合は301リダイレクトを設定し、Search Consoleへ新しいサイトマップを送信してクロールの空白期間を防ぎます。

バックアップ取得・ロールバック手順の用意も忘れずに行います。

公開後24時間のモニタリング

ローンチ直後は アクセスログ・エラーログ・フォーム送信エラー・決済失敗 を集中監視します。

異常を検知したら即時に対応し、公開翌日にサーバー負荷・外部ツール連携を再チェックして

問題がなければ通常保守フェーズへ移行します。

リニューアルを成功に導くパートナー5選

サイトを外注するときは、目的と課題に合った専門領域と実績を持つ会社を選ぶことが成功への近道です。

ここでは制作件数・得意分野・サポート体制の観点から信頼できる 5 社を厳選しました。

株式会社ファーストネットジャパン

公式サイト:https://www.1st-net.jp/

株式会社ファーストネットジャパンは 1998 年の創業以来、2,000 件を超える Web サイトを手掛けてきました。

要件定義・デザイン・開発・公開後の運用改善までを一社完結で行い、

BtoB・EC・採用サイトなど幅広いリニューアル案件で成果を上げています。

近年は生成 AI 活用や LLMO 支援にも注力し、検索流入と AI 経由流入を同時に伸ばす“ハイブリッド集客”を実現しています。

専任のプロジェクトマネージャーと社内エンジニアが並走するため、意思決定が速く手戻りが少ない点が強みです。

株式会社ファーストネットジャパンの企業概要

| 会社名/サービス名 | 株式会社ファーストネットジャパン |

|---|---|

| 所在地 | 大阪市中央区南久宝寺町1-7-10 シャンクレール南久宝寺201 東京都港区港南2-17-1 京王品川ビル2F C-40 |

| 設立年月 (創業年月) | 2004年12月 (1998年8月) |

| 公式サイト | https://www.1st-net.jp/ |

ナイル株式会社

公式サイト:https://nyle.co.jp/

ナイル株式会社は SEO 強化型リニューアルを得意とする制作会社です。

コンテンツ分析とキーワード戦略をセットで提案し、公開後 3 か月で検索トラフィックを150% 以上伸ばした事例が多数あります。

社内に編集者とエンジニアが常駐しているため修正対応が迅速です。

ナイル株式会社の企業概要

| 会社名/サービス名 | ナイル株式会社 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F |

| 設立年月 (創業年月) | 2007年1月15日 |

| 公式サイト | https://nyle.co.jp/ |

株式会社LIG

公式サイト:https://liginc.co.jp/

株式会社LIGは 高いデザイン性と WordPress/Headless CMS 構築をワンストップで提供します。

オウンドメディアやメディア EC のリニューアル実績が豊富で、ブランドトーンを守りながら更新効率を高めます。

撮影・記事制作・動画制作などクリエイティブ全般もまとめて依頼できます。

株式会社LIGの企業概要

| 会社名/サービス名 | 株式会社LIG |

|---|---|

| 所在地 | 東京都台東区小島2-20-11 |

| 設立年月 (創業年月) | 2007年6月 |

| 公式サイト | https://liginc.co.jp/ |

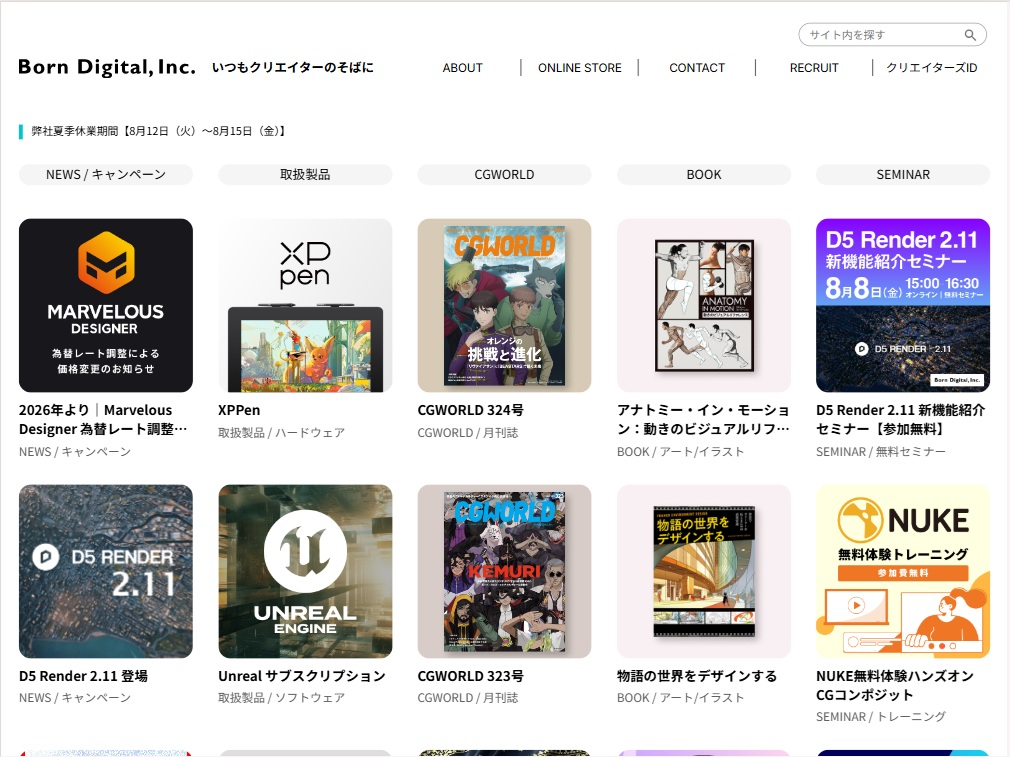

株式会社ボーンデジタル

公式サイト:https://www.borndigital.co.jp/

株式会社ボーンデジタルは BtoB SaaS 企業向けの戦略的リニューアルを支援するコンサルティングファームです。

ペルソナ設計とカスタマージャーニーを重視し、Web と MA の連携を設計。

ABM 視点でリードの質と量を高めたい企業に最適です。

株式会社ボーンデジタルの企業概要

| 会社名/サービス名 | 株式会社ボーンデジタル |

|---|---|

| 所在地 | 東京都千代田区九段南一丁目5番5号 九段サウスサイドスクエア |

| 設立年月 (創業年月) | 1995年6月30日 |

| 公式サイト | https://www.borndigital.co.jp/ |

株式会社アンティー・ファクトリー

公式サイト:https://www.un-t.com/

株式会社アンティー・ファクトリーは 短納期・低コストのライトプランに強みを持つ制作会社です。

テンプレートベースのデザインとノーコード CMS を組み合わせ、1〜2 か月という短期間でリニューアルが可能。

初めてのサイト改修や段階的刷新を検討している中小企業に向いています。

株式会社アンティー・ファクトリーの企業概要

| 会社名/サービス名 | 株式会社アンティー・ファクトリー |

|---|---|

| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町17-13 ヴァンヴェール南平台 2F |

| 設立年月 (創業年月) | 2001年1月18日 |

| 公式サイト | https://www.un-t.com/ |

まとめと次のステップ

リニューアルは「公開して終わり」ではなく、数字を伸ばし続ける長期プロジェクトです。

リニューアルは「公開して終わり」ではなく、数字を伸ばし続ける長期プロジェクトです。

ここまでの工程を振り返り、今後取るべき行動を整理します。

成功の鍵は数値目標と小分けKPI

最初に売上・問い合わせ・採用応募などのゴールを数値で定め、

訪問数・成約率・平均単価のような小さな指標に分解して施策を割り当てることで、改善ポイントが明確になります。

ユーザー調査と要件定義でブレを防ぐ

アンケートとヒアリングで本音を聞き、ペルソナと行動シナリオを更新してから要件定義に落とし込むと、

デザインや機能の議論がスムーズになり手戻りが減ります。

1ツール運用と早めのQA計画

タスク管理を1つのツールに集約し、週次の進捗確認で遅れを即修正。

品質保証は開発と並行して行い、公開直前に慌てない体制を作ります。

公開後はデータとABテストで磨き続ける

公開直後は障害監視、週次で主要指標チェック、

月次で改善会議を回しながらABテストで施策の根拠を固めます。

年間予算の10〜15%を運用改善に充てると半年後に効果が定着します。

次に取るべき行動

- 本ガイドをチーム全員で共有し目標と担当を明確にする

- 調査結果と要件書を基にRFPを作成し制作会社へ依頼する

- KPIダッシュボードと改善ミーティングの日程を先に決めておく

これらを実行すれば、リニューアルは一度きりの作業ではなく継続して成果を生む仕組みになります。

あとは行動に移すだけです。

今日決めた小さな一歩が、サイトの未来とビジネスの成長を大きく変えていきます。